Avezzano. Oggi sono passati 105 anni da quel 13 gennaio del 1915 e, come ogni anno, siamo qui per commemorare l’anniversario di quell’incredibile tragedia. Questa volta, però, ci spingeremo oltre, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo che ci riporterà a quei terribili giorni, attraverso il racconto di Eduardo Ximenes, un illustratore e scrittore italiano, che grazie ai suoi servizi sulle colonie italiane in Eritrea e Libia può essere considerato uno dei primi giornalisti/reporter di guerra.

Il racconto che vi proponiamo è tratto dalla rivista “Emporium” n° 241, stampata nel 1915 dall’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo. Chissà, forse la scelta di inviare Ximenes nella Marsica del post terremoto non è stata casuale: lui, abituato a raccontare le atrocità dal fronte di guerra, era di certo la persona più adatta per poter raccontare una catastrofe che aveva moltissimo in comune con la devastazione bellica. Grazie al racconto di Ximenes ci si può immedesimare nel migliore dei modi con la tragedia, che riga dopo riga si arriva a rivivere quasi in prima persona. I dettagli, i dialoghi, gli stati d’animo, tutto nel racconto che segue colpisce direttamente allo stomaco e ci mette davanti all’inesorabile potenza della natura verso cui l’uomo, ancora oggi, può fare ben poco. Il viaggio che faremo con Ximenes, prima in treno e poi in auto, paese dopo paese, ci farà capire meglio l’entità del disastro che il secondo terremoto della storia d’Italia lasciò dietro di sé ad Avezzano, ma anche nella Marsica intera. Il racconto, nonostante sia stato alleggerito di alcune parti, non è breve, ma vale davvero la pena prendersi dieci minuti di pausa per compiere questo viaggio nel tempo e commemorare nel migliore dei modi l’anniversario del terremoto del 1915. Di tanto in tanto troverete anche delle esclusive foto d’epoca, scattate nell’immediato dopo sisma, che permetteranno al lettore di dare volti e luoghi a quella terribile catastrofe. Buona lettura.

Passerà qualche giorno prima che queste note possano esser lette, non avranno il pregio della freschezza, ma credo che per certi soggetti eccezionali avviene come per le diverse riproduzioni di uno stesso modello ritratto da una svariata accolta di artisti in cui anche la più deficiente può offrire dell’interesse. Siamo forse in questo caso, tanto più che si tratta di un modello quasi irriproducibile per la sua tragicità raccapricciante e funesta. Credo anzi che l’efficacia maggiore, meglio che gli uomini di lettere o gli artisti, la conseguono gl’indotti che sono sempre più sinceri e meno enfatici; un contadino di Magliano dei Marsi per dire della sua impressione del terremoto si espresse cosi: “Era come se si fosse stati sopra un coperchio di una pentola che bolle, tutto quello che c’era sopra rovinò, e continuò a rovinare e mentre il coperchio ballava rinsaccava ogni cosa”.

Vale a dire che fra casa e casa non restava più spazio, e fra le case v’erano le persone. A Messina in parte era così, in parte no, camminando sopra un vasto campo di macerie si camminava alle volte sopra uno dei terzi piani; si praticava un foro fra le macerie e si poteva penetrare fra vani e si chiedeva: Vuoi aiuto? —- e spesso rispondeva la flebile voce di chi, dopo diversi giorni s’era tenuto vivo masticando della paglia o delle scarpe. Ad Avezzano e in tutti i paesi della Marsica è invece, per tutto, una terribile amalgama compatta, aderente, impenetrabile e i vivi si trovano dove una miracolosa trave di legno o di ferro li ha messi a riparo dalla rovina. Vi arrivai di notte ad Avezzano, e dopo dodici ore di treno, dove se ne impiegano tre in tempi normali. Ma v’erano i treni dei feriti che scendevano a Roma e la linea dispone di un solo binario. Avevamo dovuto lasciarli passare, via via, e noi fermi per lunghe ore alle stazioni perché i feriti sono coloro che urge salvare raccogliendoli, medicandoli e curandoli: l’energia umana disponibile deve essere tutta, e fulmineamente dedicata ad essi, gli affamati vengono dopo di loro perché possono sopravvivere ed aspettare ancora un giorno ed anche due, il tempo che si possano organizzare i servizii, il tempo della mobilitazione del terremoto che deve farsi sopra un binario solo senza che nascano nuovi guai o nuove catastrofi.

Era la seconda delle due notti spaventevoli quando vagavano ancora gli scampati, quando i vagoni ferroviari che arrivavano non erano sufficienti ad accogliere la gente che accorreva tutta ad Avezzano da Paterno, da Cappelle, da Scurcola, da Celano e da tutti gli altri paesi vicini devastati: una strana folla imponente che non mandava un lamento, avvolta in quel lugubre silenzio della desolazione assai più spaventevole del clamore che impreca. La notte sovrastava su tutto, non si delineava neppure il nerume delle lunghe file di vagoni che già coprivano e circondavano Avezzano. Dov’era Avezzano? Non si riusciva a scoprirla, era distesa nel buio, senza torri e senza campanili, senza lumi, senza voci: abbattuta, fracassata, informe. Là sotto v’erano chi sa quanti esseri viventi che invocavano la salvezza ma i cui lamenti venivano soffocati dalle rovine! V’erano i vivi che nelle tenebre interrogavano le macerie colla voce: coll’occhio: — Angelina! Angelina! Dio, Dio mio, Angelina! Mi senti? Rispondi, Angelina! E I’ invocazione moriva nel pianto sconsolato, sommesso e angoscioso. Come avevano fatto a penetrare fra quel frantume minaccioso? Erano donne quelle che avevano osato sfidare le ascensioni micidiali arrampicandosi fra montagne di macerie, aggrappandosi alle travi oscillanti, svoltolando massi sospesi, tegole e pietre; affondando nei calcinacci, avventurandosi in cima ai più pericolosi scoscendimenti: davvero che la pietà infonde alla donna una forza sovrumana al cui confronto l’energia degli uomini resta immensamente inferiore!

Si discerne fra le ombre cupe della notte un altro gruppo di donne accoccolate, hanno cercato tutto il giorno e parte della sera e sono là silenziose, deluse e pare non sentano affatto le punture del freddo; aspettano il nuovo giorno per ricominciare le loro ricerche angosciose. Volgendo gli occhi attorno pare che la vita sia completamente esulata, anche la febbre delle ricerche pare sia spenta. Non una forma di casa attorno, non più un muro, nulla; il terremoto ha livellato tutti i cumuli di macerie. In fondo a questo sentiero che fu strada, a questo avvallamento di frana s’ immagina la strage e pare che qualche cumulo bianco di detriti si muova e che palpiti, il groviglio delle travi divelte e contorte sembra sia scosso da braccia disperate. Tutta questa lugubre visione di sterminio appare e dispare, illuminata a scatti dal bagliore floscio e improvviso del fanale di qualche autocarro lontano che fa il giro incerto e pauroso attorno al campo della morte mandando dei brevi gemiti sommessi.

Devo allontanarmi, le ronde notturne s’irradiano. Un treno deve scendere verso Sulmona e deve attraversare la zona che dicono terribilmente colpita. Entro quasi per forza in un compartimento affollato, sospinto bruscamente a mia volta da altra gente che vuol partire. È la notte fredda e lugubre che ci caccia via, ritorneremo domani. Ed il treno si muove, procede lentamente verso Paterno, verso Pescina e Celano, dovrebbero comparire man mano le luci di altri paeselli ma non si vedono mai, non si vedranno più.

Appare invece tutt’ intorno una corona di fiamme, di gruppi di fiamme, inquiete e scoppiettanti, arrampicate sui poggi ad anfiteatro, pare un’adunata notturna primordiale, o un bivacco di nomadi: sono gli scampati che non hanno più casa e si proteggono dal freddo attorno alla vampa data dai frantumi delle loro porte e delle loro finestre! I paesi distrutti cancellati dal bagliore delle fiamme restano inghiottiti dalle tenebre. Al bagliore di quelle luci sinistre vediamo avanzarsi strani gruppi che portano a spalla dei feriti, sono feriti gravi e vengono portati davanti al treno che aspetta. Ma dove si mettono? Eppure la voce imperiosa: largo ai feriti! Pare ci faccia tutti rimpicciolire, diminuire di volume. Nessuno di noi vuol correre il rischio di dovere abbandonare il treno e chi è seduto si alza e lo spazio si fa per incanto. Il ferito tutto ravvolto viene disteso nei cuscini, non manda un lamento e se ne resta cogli occhi sbarrati e le pupille vaganti. — Largo signori, non lo soffocate! Tutti dottori, lasciate fare al medico! Si son chiuse le finestre e non s’intravvedono che fiammate e falò, vicini e lontani.

Una fermata: è quella di Collarmele, che ci lascia contemplare a lungo i quattro quadrati neri delle stanze superiori del capo stazione; pare uno di quegli spaccati di bastimenti che si vedono esposti negli uffici di navigazione per mostrarne le comodità. Ma là dentro l’unica comodità è il letto del capo stazione che accoglie un gran cumulo di pietre. Il treno continua; poi son lunghe fermate silenziose, senza spiegazione, e talune, purtroppo, nelle gallerie! — Se venisse il terremoto mentre stiamo qua sotto! — Le donne si rannicchiano, gli uomini si provano a sorridere e quando il treno corre all’aperto anche il nostro ferito vuole che si abbassino i vetri delle finestre; e allora le lingue delle vampe corrono a lambire il treno, scoppiettano le scintille e ci arrivano soffi brevi di calore. Tutti quelli della campagna si riversano alle stazioni, si affollano ai treni, anche a quell’ora avanzata, ma il nostro non potrebbe più caricare nemmeno i feriti, e d’altronde pare che qui non ce ne siano tanti. — Dove, a Pescina? Pietra sopra pietra! — mi dice laconicamente un profugo.

– Dov’è Pescina?

– Di qui non si può vedere nulla, il paese è a mezz’ora di carrozza dalla stazione.

– Dovrebbero dunque esserci delle carrozze al servizio dei profughi e dei feriti.

– Vuol scherzare lei! E dove sono i vetturini, e dove sono i cavalli? Non la vuol capire che non esiste più nulla!

Alla fioca luce dell’unica lampadina elettrica restata intatta nel vagone vidi che quell’uomo mi lanciò un’occhiataccia terribile – E tu che sai allora? — riprende con una cert’aria di compatimento. — Se queste mani potessero parlare! E mi mostrò le sue mani piene di certi graffi che pare avesse lottato col leone. È vero risposi. È perché son quattordici ore che viaggio, ma vi ritornerò quassù appena giorno, e col primo treno che sale da Sulmona. Il treno in quel momento aumentò la sua velocità, si mise a correre discendendo rapidamente verso le gole del Sagittario. Cominciano a vedersi i paesi, perché la attorno, ad onta della fortissima scossa, erano restati tutti in piedi, e si vedevano in maniera fantastica, parevano manate di brillanti disseminati e sparsi per tutta la gran valle del Morrone alle gole dei Pepoli, – Son tutti illuminati a luce elettrica mi dice l’uomo che mi aveva strapazzato. — Vedi. quella è Pratola, quell’altra è Roccamele, e quella di sotto è Corfinio, e più sotto ancora Pentima e Rajano.

Guarda, sporgiti fuori, a man dritta, ma di molto sporgiti. Vedi quella fila lunga di stelle, come tu dici, vedi? Quella è Sulmona. — Cosi grande? E dobbiamo fare tutto quel giro? — Si fa presto, è che la notte allontana i paesi. — Descriveremo come una U — interrompe un giovanotto; — dobbiamo passare sopra il ponte del Sagittario, sa. il Sagittario di d’Annunzio. — È diventato di sua proprietà — No, quello che descrive nelle novelle della Pescara. S’era messo a recitare lo squarcio, ma uno tutto ammantellato lo interrompe: — Sta zitto che il ferito dorme. Al mio interlocutore brilla negli occhi una stella come uno dei lumicini dei paesi che andavamo passando. Mi dice colla voce tremante: – Tutte queste cose le sapeva a memoria anche il mio povero figliuolo.

– L’avete trovato?

– L ‘ho seppellito; e ora vado a trovare la sua mamma che me l’han portata via stamattina colle gambe spezzate!

Alle due di notte il treno riempì la stazione di Sulmona di feriti e di scampati. Anche là bruciavano per le strade dei focherelli che scaldavano la gente che vi stava attorno raccolta. La scossa era stata forte anche a Sulmona e molte case erano state lesionate, le donne coi bambini in grembo non erano andate a dormire. All’albergo la padrona mi dice che non le resta che una camera sola e che è disponibile perché lesionata, ma mi assicura che per la fessura non vi passa aria. La prendo per passarvi le poche ore che restano alla partenza del treno per Avezzano.

La bella cittadina, patria di Ovidio e di Catone, era già animata, prestissimo, e anche col cielo tutto grigio non perdeva della sua grazia medievale. Tutte le rimembranze d’arte e di storia si dispersero d’incanto fra la ressa che voleva e doveva prender posto nel treno di Avezzano; era un treno di soccorso e vi dovevano trovar posto soltanto le persone e le cose che servivano a portar soccorso agl’infelici colpiti dal disastro, così è che al fine di farsi largo siamo diventati d’un colpo tutti medici o farmacisti, ingegneri, capimastri o costruttori di baracche. Curiosi? No, non lo eravamo tutti, la maggior parte accorreva trepida della sorte di parenti, di amici, di corrispondenti, di socii, perché Avezzano era una città industre e laboriosa, prospera e ricca. V’erano i superflui ma non tanto quanto colui che non si peritò di affermare che correva ad Avezzano per potere riscuotere dal sindaco certi decimi per lavori di pavimentazione!

– Aspettate almeno che ritrovino il sindaco! — gli osservò un viaggiatore che lo sapeva sotto alle macerie.

Il treno sale lentamente girando attorno all’ampio bacino di Sulmona, che è pur sempre maestoso anche senza il suo bel verde primaverile e la dorata maturità autunnale delle sue querce. Seguita l’ascesa lenta del pesante convoglio: Anversa-Scanno, v’è una folla impaziente che rumoreggia. I due paesi stanno nascosti là dentro nella valle dello spumeggiante Sagittario, sono a mezzo crollati e la paura enorme degli abitanti è accresciuta dalla loro recondita giacitura. Laggiù lontano, molto lontano, era nascosto Scanno, lo strano paese dove accorrevano tanti artisti per studiare i costumi e la bellezza olivastra delle donne. Ancora uno sparpaglio di piccoli paesi che paiono intatti e han tutti sofferto. La valle di Sulmona scompare e il treno s’insinua nelle gallerie per riuscire in un intrigo di montagne brulle fra le curve fantastiche del Sirente.

Ed Ecco Goriano tutto rovinato i cui detriti pare precipitino dal colle, e poi Cocullo come un mucchio di ghiaia scaricata appena dal carro; in fondo lontano tanti piccoli paesi distrutti che paion palate di calce viva! L’immagine della catastrofe qua si fa spaventevole; davanti ai mucchi di detriti che furono stazioni s’affollano donne e bambini, si avventano agli sportelli, stendono la mano, invocano e ne ricevono pane e monete, tutto quello che si può dare, tutto ciò che v’è di disponibile sopra e presso di noi, a portata di mano, dentro alle valigie e nei fagotti dei profughi ; ma il treno fischia e s’allontana e quella povera gente leva alti lamenti di soccorso che ci fanno venire le lacrime agli occhi.

Una breve apparizione del Fucino in fondo alla gola del Giovenco dominata dai ruderi del castello di Pescina; una corona di montagne fa indovinare l’ampiezza della conca fucense dove fu il lago; poi Cerchio, Collarmele, Celano. Ora l’antico lago si domina tutto fino alla montagna dov’era Trasacco. Quella che è stata una ridente e magnifica plaga è ora sparsa di cimiteri, come quelli d’Oriente che stanno fra le rovine. Il gran piano è avvolto da un greve e bigio manto funereo che pare disteso dalla natura per dire del suo cordoglio; come paiono di cipressi spogli le lunghe file di pioppi rigidi e stecchiti che circondano i casolari diroccati.

Dell’immane fremito tellurico, ne fu scosso il pianalto d’Aquila e i monti della Marsica fino alle elevate masse del Velino e alle alte valli del Liri e del Sanso. Tutta la valle di Celano che scorre per 18 miglia da Pescina ai campi Palentini e a Tagliacozzo che abbraccia il meraviglioso bacino del Fucino, fino ad Avezzano, dove il moto convulso della terra si determinò vibratorio e più violento. “Tutto questo perché il Torlonia ha voluto disseccare il lago!” E lo dicono sul serio qua dentro nella mia carrozza, e lo dice gente a cui non si può sorridere in viso!

Ritorno al mio treno che s’è fermato a Pescina, ma per abbandonarlo. A Pescina v ‘è già un forte nucleo di soldati intenti ad esplorare il triste campo della distruzione; una lieve ondulazione, una nuova scossa che spaventa i superstiti; i soldati seguitano nelle loro ricerche ma con risultati poco notevoli, di sepolti vivi non ve ne sono, non si estraggono che poveri corpi orribilmente sfracellati. È come a Cappelle, mi si dice, come alla vicina Venere, che su mille abitanti ne restarono duecento. Povera Pescina che vantavi tanti pregiati frammenti di antiche chiese e palazzi.

La strada che conduce a Celano è spaccata da una fenditura larga dai 20 ai 30 centimetri e più avanti una parte della strada è sprofondata.

A Celano, su 11.000 abitanti vi sono 3.000 vittime: il paese addossato al monte è per metà distrutto; il famoso castello è diroccato, la rovina di questo magnifico monumento dà un’idea della violenza del sommovimento tellurico. Il castello che dominava la città era uno splendido saggio dell’architettura del XV secolo, caddero le quattro torri merlate ed il triplice recinto di mura, caddero gli avanzi dei ponti levatoi e delle massicce saracinesche; l’altissima porta d’entrata, gli archi, il doppio ordine di colonne dell’ampio cortile è tutto crollato. Anche là dentro vi sono delle vittime perché nelle vaste sale del castello erano andati ad allogarsi delle povere famiglie e un nugolo di fanciulli giocavano nel fossato Celano, la città principale della Marsica, è di origine antichissima e sorge sopra un alto colle che domina il bacino dell’antico lago Fucino che prendeva anche il nome di Celano. La città era circondata di mura con sei porte che crollarono tutte, come crollarono le sue chiese celebrate: quelle di S. Angelo e di S. Francesco che sorgevano sulla cerchia più antica e che erano legate al castello.

Un’automobile mi conduce verso Paterno, passando per Valverde e per la strada che domina il Fucino. Immagino il mutamento di questi luoghi quando il manto invernale che li ricopre sarà tolto, quando questi gruppi di querce, di olmi e di pioppi si rivestiranno del verde della primavera; mi par di vedere questa plaga ridente seminata di ville romane, penso ai giardini olezzanti, alla fama creata per questo lembo di terra deliziosa sul magnifico lago, e mentre l’animo si dispone ad accogliere la gioia che la bellezza sa offrire esso vien subito ripiombato nella tristezza alla riapparizione straziante dell’incredibile catastrofe. Paterno è interamente crollata e sotto alle sue macerie giacciono mille abitanti; si liberano i sepolti vivi, i feriti, i salvataggi sono più possibili che a Celano; forse per la giacitura e la costruzione delle case: il paese scende ripido, incorniciato da una corona di ulivi e guarda verso il bacino: anche qua ciò che v’era di artistico è perduto, rappresentato dal portale della chiesetta di San Sebastiano costruita dai Colonna nel 1507.

Il villaggio di Alba non è lontano poco più di una mezza dozzina di chilometri; decidiamo coi miei amici di andarvi. Volevamo renderci conto dei danni che il terremoto aveva arrecati a questo villaggio che per la storia e per l’arte è assai prezioso; il pensiero di sapere distrutti i suoi tesori ci tormenta. Ora che la modestissima nostra opera di soccorso è quasi compiuta ci dirigiamo verso una delle due strade che vi accedono. Dopo qualche chilometro di pianura passiamo per i colli di San Pietro e di Pettorino, la strada ricordata da Dionisio che portava alla via Latina. Dopo una lunga salita arriviamo alle prime opere di fortificazione. La strada passa in mezzo ad un ordine di mura poligonie che danno un’immagine viva della potenza antica: tutt’attorno è come una sola fortezza. Quasi tutto il recinto della città fatto di massi che ricordano quelli delle città Erniche. Vediamo il vecchio rudere annerito sopraffatto dal rudere nuovo della recente ruina. Gli avanzi di costruzioni ciclopiche, di antiche ville, le colonne, le epigrafi sono spezzati e travolti dalle macerie. Il villaggio di Alba, che si estendeva sulla antica Alba Fucense, non è che un ammasso di rovine seminate di cadaveri. Di quattrocento abitanti soli settanta sono scampati, i pochi superstiti fuggirono ad Avezzano in cerca di cibo. L’opera di salvataggio è tentata da una squadra di studenti accorsi da Roma. Presso la porta del tempio di San Nicolò e di San Pietro, insigni monumenti nazionali che contengono il famoso tesoro di Alba Fucense, lo spettacolo è terrificante: i cadaveri, per la maggior parte di donne, sono ammucchiati in orrende movenze di terrore. Poco pratici delle strade, i paesi sono da certi punti irriconoscibili.

Magliano non è molto elevata dal suo piano fertile e ricco; vediamo che vi è accorso un riparto di soldati del 52 e vi arrivano dei carri. Il nostro carro è già vuoto d’ogni risorsa e noi dobbiamo rinunziare alla visita delle macerie, vi passiamo sotto e vicino procedendo, sulla via carrozzabile, per Rosciolo. Questo disgraziato paesello mostra al Velino nevoso le sue torri rovinate e i suoi ruderi vecchi e nuovi, questi ruderi ricoprono gli avanzi della preziosa parrocchia di Santa Maria delle Grazie che risaliva al sec. XIII e che vantava una preziosa croce processionale di argento donata alla chiesa da Rinaldo Orsini nel 1334. Ignoriamo le sorti della chiesa e del convento di S. Maria in Valle Porclaneta che è a due chilometri dal paese, anch’essa superbo monumento nazionale che edificato dal conte Berardo dei Marsi, si fa risalire al 1048. Ma vediamo che tutt’attorno durante la nostra corsa sulla deserta ed abbandonata campagna non un casolare rimane in piedi, tutti i muri dei giardini sono crollati, i pilastri in pezzi, le cancellate contorte e sradicate, e ci risparmiamo il dolore di veder la bella chiesa forse atterrata e distrutta.

I signori N. N., i buoni miei ospiti, i proprietari dell’automobile su cui ho fatto il rapido giro, hanno esaurito la loro provvista di pane, di biscotti, di scatole di sardine, di cognac, delle vere gocce in quell’oceano di miserie, mi lasciarono ad Avezzano perché tornavano a Roma a rifornirsi; mille di automobili come quella! Ma purtroppo non sarebbero servite che a poco! Le processioni dei fuggitivi, degli affamati accorrono dalle vicine valli, numerose. Sono quelli di Cerchio. di San Benedetto, di Capestrano, di Villa Lago, di Raiano, di Bugnara, di Popoli, di Crusano, di Pentina, di Introdacqua, di Prezza!… Portano i feriti sulle spalle. vengono da lontano, e presso alla stazione di Avezzano, deponendo a terra le lettighe improvvisate, ne trovano di morti! Nella notte la selva dei vagoni è diventata più fitta e più difficile a sorpassare.

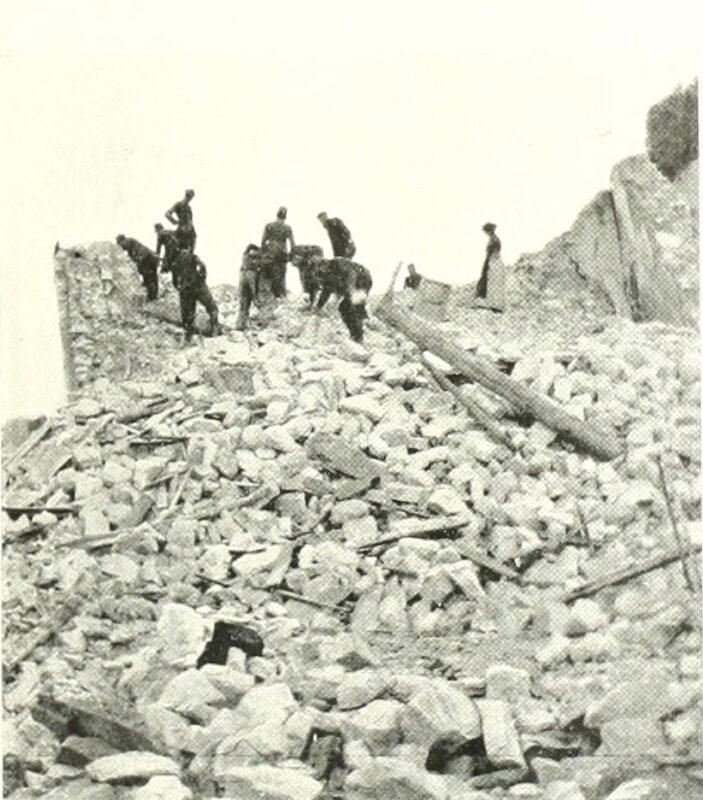

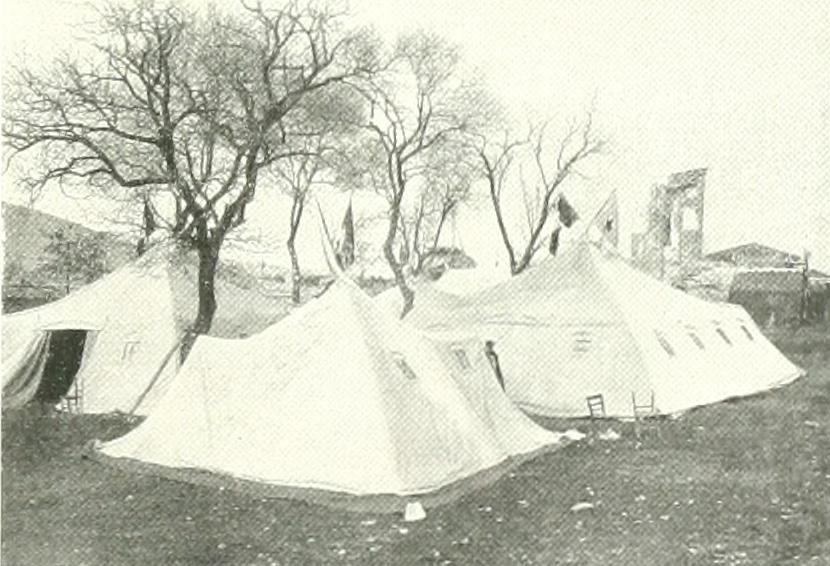

Ora sul biancume degli alti cumuli di rottami brulicano, a forte contrasto, delle frotte nere, dei gruppi che zappano, che scavano, degli altri gruppi che guardano in basso, che frugano. Sono già tutti invasi da tende i campi vicini, dalle tende dei soldati e da quelle ampie della croce rossa che sorgono all’imbocco della strada della stazione. Guardo dall’alto di un vagone bestiame per rendermi conto della topografia dell’infelice città, ma non vi riesco, le sue macerie si stendono senza fine fra oriente e mezzogiorno sollevandosi sopra un avvallamento che fu la strada della stazione. Di là vengono le larghe portantine improvvisate, sorrette a spalla da sei soldati, su cui sono distesi e ricoperti i cadaveri; le portantine dei feriti vengono portate a braccia, procedono lentamente e si avviano alle tende della croce rossa. Vedo un gruppo che va celermente, quasi correndo, v’è in mezzo un capitano che stringe fra le braccia una bambina trovata viva e la porta all’ambulanza, due soldati portano sui polsi a catena una giovinetta che li abbraccia.

Fra questi gruppi passa della gente che pare indifferente, che non si scopre, che trova tutto questo funebre affaccendamento cosa naturale e scansa i cadaveri deposti per terra come se scansasse dei mucchi di cenci; ma vedo che vanno anche costoro sulle macerie e vanno ad unirsi ad altra gente intenta a staccare dei massi con grave cura ed affanno.

Passo anch’io fra quella processione volendo procedere verso la piazza Torlonia, ma stento a ritrovarla, la piazza si è ridotta a un breve ed angusto spazio circondato da cumuli, da rottami e da detriti; si fa riconoscere dalla fontana che restata intatta manda a scatti e a singhiozzi qualche timido getto.

Penetro in piazza Castello, dove sorgono gli avanzi dell’imponente maniero fabbricato dagli Orsini verso la fine del 400 e passato poi alla famiglia Colonna, il castello che aveva dato ospitalità a Marcantonio Colonna vincitore della battaglia di Lepanto ed a Vittoria Colonna amata da Michelangelo Buonarroti. Una gran parte è crollata, non restano che le parti inferiori dei torrioni le cui mura solidissime misuravano dodici metri di spessore. Virginio Orsini non pensava a una potenza demolitrice così irresistibile, egli vi aveva scritto in fronte e a lettere ben chiare “ad esterminio dei sediziosi” reputandolo inespugnabile ed eterno.

Non soltanto questo mirabile castello è perduto per l’arte, ma quel poco che vantava Avezzano di monumentale tutto è stato perduto: la chiesa di San Bartolomeo che era cappella reale fin dai tempi di Guglielmo II e di Ferdinando d’Aragona, quella cinquecentesca di San Nicola dichiarata monumento nazionale e l’imponente cattedrale.

Il terremoto ha dunque qualche cosa di teutonico, non ha alcuna tenerezza pei monumenti di qualsiasi epoca. Ma che cosa vogliono mai dire i monumenti, l’arte, la storia quando la misteriosa opera di annientamento travolge studio, lavoro, amore nel terribile baratro del nulla! È un angolo di mondo questo, ma per i poveri morti era centro del mondo, e per i superstiti i morti erano centro del loro equilibrio ideale, più che di quello materiale e finalità essenziale della loro vita. Vedrete, andremo adesso a misurarne egoisticamente le proporzioni, le dimensioni, e i rapporti: Più o meno di Messina? Confronti odiosi! Come Messina, come Monteleone, come Cannitello, come Ferruzzano, né più né meno, sempre il medesimo spaventevole aspetto dello sfacelo il cui profilo non ha linee di confronto perché mostruoso e deforme. — Eduardo Ximenes