Luco dei Marsi. Alcuni anziani del paese raccontano che fino alla fine del 1800 sulle sponde del Fucino i bambini passavano il loro tempo con un gioco molto popolare, chiamato “Il gioco di Angizia”. I paesi dove era più praticato erano San Benedetto dei Marsi, Ortucchio e ovviamente Luco dei Marsi, dove nell’antichità era nato il culto per la Dea Angizia e dove ancora oggi è possibile osservare le vestigia del tempio a lei dedicato.

Secondo quanto ricordato da alcuni anziani, vi si giocava prevalentemente quando il cielo era nuvoloso e lasciava presagire pioggia. Alcuni raccontano che il gioco servisse a scongiurare la pioggia, altri invece sostengono il contrario, ovvero che fosse propiziatorio.

I ragazzi prima del gioco indossavano degli stracci, con cui cercavano di somigliare ai sacerdoti della Dea Angizia. A quel punto poteva iniziare il gioco, a cui potevano prendere parte anche fino a più di venti partecipanti, ma non meno di cinque. Di solito tutti i ragazzi accettavano l’invito a giocare, perché erano quasi tutti superstiziosi e non partecipare veniva considerato di cattivo auspicio.

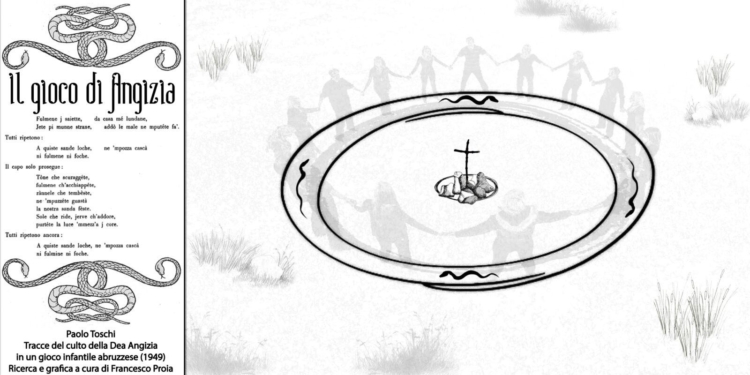

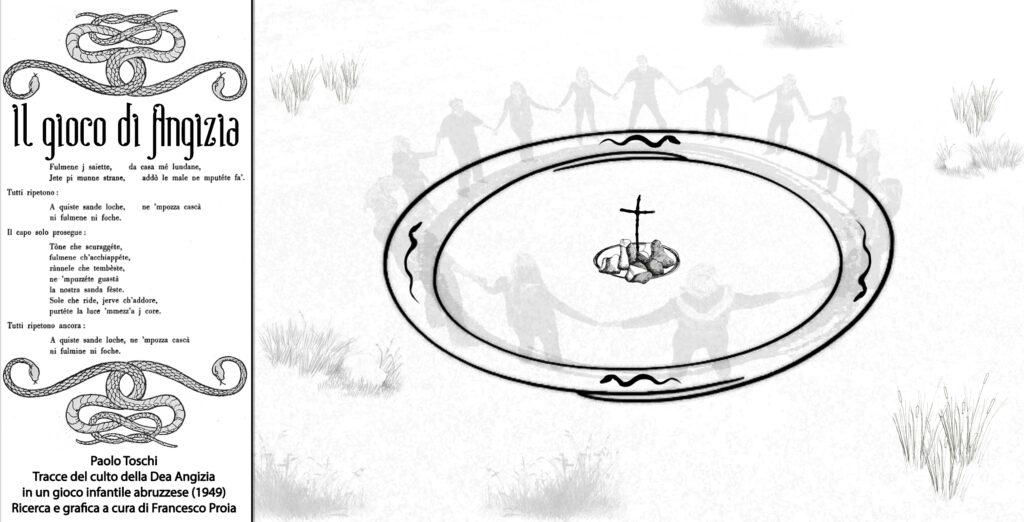

Il più grande, o il più intraprendente, domandava ai presenti se si voleva “pazziare a ‘ngizie”. Se tutti rispondevano di sì allora quello iniziava a scavare una piccola buca nel terreno, in cui sotterrava un pezzetto di pane, per poi ricoprirlo con terra e pietre, sulla cui sommità provvedeva ad incastrare due bastoncini a forma di croce. Un secondo ragazzo, a quel punto, tracciava un primo cerchio nel terreno intorno alla croce.

Durante questa prima fase gli altri ragazzi restavano in circolo, tutti con gli occhi chiusi e rispettando un religioso silenzio. Poi il più piccolo della compagnia ordinava “Ai circhie!” e tutti gli altri con grande solerzia iniziavano a spazzare per terra con i piedi, disegnando due cerchi concentrici del raggio di cinque o sei metri. Nella corona circolare tra i due cerchi venivano disegnati a terra quattro serpentelli, in direzione dei quattro punti cardinali. I presenti si disponevano quindi in tondo sulla corona circolare, tenendosi per mano, dove prima con passo cadenzato e poi sempre più velocemente, correvano in circolo, cercando di saltare sui quattro serpentelli fino a farli sparire. In questa fase tutti, a ritmo dei saltelli, ripetevano la frase “ngizie vé, vé, ‘ngizie”, mentre il capogruppo contava forte il numero dei giri, che dovevano arrivare a 7, un numero che in più di una cultura rappresenta significati spirituali molto importanti. Il 7 è il simbolo della perfezione e della divinità, che segna il passaggio dal noto all’ignoto e rappresenta il compimento di un ciclo. Ma in molte culture, prevalentemente quella greca, veniva associato anche al caduceo, il bastone con due serpenti intrecciati, simbolo di chi ha il potere di conciliare tra loro poteri opposti.

Una volta arrivati al settimo giro tutti si fermavano, quindi il capogruppo tornava al centro e recitava questa filastrocca:

“Fulmene j saiette, da casa mé lundane,

Jete pi munne strane, addò le male ne mputéte fa’.”

(gli altri rispondevano in coro)

“A quiste sande loche, ne ‘mpozza cascà

ni fulmene ni foche”

(il capogruppo allora proseguiva)

“Tòne che scuraggéte,

fulmene ch’acchiappéte,

rànnele che tembèste,

ne ‘mpuzzéte guastà

la nostra sanda fèste.

Sole che ride, jerve ch’addore,

purtéte la luce ‘mmezz’a j core”

(infine tutti insieme ripetevano)

“A quiste sande loche, ne ‘mpozza cascà

ni fulmine ni foche”.

Quindi tutti si giravano di spalle al cerchio centrale e sputavano lontano, per poi distruggere anche la buca scavata all’inizio, lanciando un liberatorio grido collettivo. Questo gioco poteva durare fino a mezz’ora, ma c’è una variante molto interessante, che seppur molto più macabra merita di essere citata. Durante la stagione estiva anziché disegnare serpenti sul terreno i ragazzi utilizzavano rettili veri, saettoni raccolti nei boschi circostanti, serpenti molto scuri, ciechi e non velenosi, che durante la danza venivano tenuti in mano e sbattuti sul terreno finché non venivano uccisi.