Le lotte contadine dei “cafoni” del Fucino, hanno avuto eco in ogni angolo del globo grazie a Fontamara, il capolavoro di Ignazio Silone, eppure ci sono tanti aspetti ancora ignoti che in pochi conoscono. Ecco perché, oltre alla storia romanzata da Silone, si è sentita la necessità di procedere con un lavoro di tipo giornalistico, di ricerca negli archivi, nelle biblioteche e nelle cineteche, ma soprattutto, andare a parlare con i diretti protagonisti di quello che fu uno dei momenti storici più importanti e sentiti della recente storia marsicana. A distanza di 65 anni dalla famosa “legge stralcio” è finalmente possibile avere una fotografia nitida che cerchi di spiegare, nella maniera più imparziale possibile, ciò che successe prima, durante e dopo le lotte contadine. Ringrazio sin d’ora tutti coloro che mi hanno aiutato in questa lunghissima ricerca, mettendomi a disposizione materiale d’archivio d’inestimabile valore, ma soprattutto i loro beni più preziosi, il tempo e la memoria.

Prima:

Il popolo marso per duemila anni supplicò il potente di turno per la bonifica di un lago che, per le sue terribili inondazioni, era famoso in tutta Europa. A metà del secolo scorso il Regno delle due Sicilie, che non possedeva i fondi necessari per quella che all’epoca era la più grande opera idraulica della storia, attraverso una delle prime operazioni di project financing ne affidò il compito alla “Compagnia Anonima Napolitana”. In cambio questa, secondo un regio decreto del 1865 firmato dal Re Vittorio Emanuele, sarebbe diventata proprietaria dei terreni emersi dal prosciugamento. Alessandro Torlonia, uno degli uomini più ricchi d’Europa, acquistò subito metà delle azioni della compagnia, e le altre durante i lavori per il prosciugamento, che avvenne pagando per sedici anni il salario a quattromila operai. L’impegno di spesa fu così importante che Torlonia fu costretto a chiudere la sua banca, da oltre sessant’anni la più importante d’Italia; ma quando l’acqua del lago sparì nel fiume Liri, Torlonia divenne proprietario di circa 14.000 ettari di cui, 2.800 vennero coltivati direttamente dai suoi agricoltori, 900 dati a mezzadria e la maggior parte, ovvero 9.300 ettari, furono dati in affitto a famiglie particolarmente influenti, che a loro volta, suddivisero e diedero in subaffitto i terreni, realizzando enormi profitti.

acquistò subito metà delle azioni della compagnia, e le altre durante i lavori per il prosciugamento, che avvenne pagando per sedici anni il salario a quattromila operai. L’impegno di spesa fu così importante che Torlonia fu costretto a chiudere la sua banca, da oltre sessant’anni la più importante d’Italia; ma quando l’acqua del lago sparì nel fiume Liri, Torlonia divenne proprietario di circa 14.000 ettari di cui, 2.800 vennero coltivati direttamente dai suoi agricoltori, 900 dati a mezzadria e la maggior parte, ovvero 9.300 ettari, furono dati in affitto a famiglie particolarmente influenti, che a loro volta, suddivisero e diedero in subaffitto i terreni, realizzando enormi profitti.

Durante:

Tra tutti questi “padroncini” ve n’erano alcuni più avidi, che alzavano le tasse a dismisura e non usavano i proventi per tenere pulite le strade del Fucino. Un anziano di Luco che all’epoca dei fatti era bracciante, racconta come “quel mascalzone dell’ingegner Cipriani aveva alzato fino a 3.000 lire all’ettaro le tasse, ma non faceva assolutamente i lavori di pulizia, e quei soldi se li ficcava in tasca”. Non è un caso, infatti, che i centri dove avvennero più proteste, furono proprio Celano e Luco dei Marsi, paesi dove i “padroncini” si comportavano meno onestamente degli altri. Fu allora che i braccianti proposero di organizzare, sulla falsa riga di quanto fatto per la prima volta nel 1920 dai mietitori di Campobasso, il famoso “sciopero alla rovescia”, dove si andava a lavorare, pur sapendo che non si sarebbe ricevuto alcun compenso. La protesta dei braccianti ebbe successo e Torlonia fu costretto a pagar loro parecchie giornate di lavoro per la manutenzione dei canali e delle strade del Fucino. Già i braccianti, perché al contrario di quello che si può pensare sulle “lotte contadine”, furono loro a portare avanti le lotte contro i latifondisti (nel Fucino Torlonia non era l’unico latifondista nda). A detta dei braccianti a  Luco dei Marsi i contadini non parteciparono allo sciopero, anzi, si rifugiarono sopra il muraglione (la parte alta di Luco nda) sostenendo che “quando il sangue arriverà anche qua sopra, noi ci sposteremo ancora più su”. Parlando invece con un’altra vittima delle lotte contadine, questa volta dal versante Celanese, si viene a scoprire che tutto questo clima d’odio come spesso accade, aveva radici politiche. Il malumore, infatti, veniva fomentato dalla CGIL, ormai ancorata al PCI, e dalle sinistre che, ansiose di una rivincita dopo la sconfitta elettorale del 1948, avevano individuato nelle campagne disagiate di tutta l’Italia, terreno fertile per la loro propaganda. A Celano il giorno precedente alla rivolta, ci fu una riunione in piazza IV Novembre per discutere i turni di lavoro per i braccianti, ma alle 18:00 la seduta fu tolta, perché tra il rappresentante del Partito Comunista, le autorità comunali, gli esponenti della C.I.S.L. e i rappresentanti delle varie categorie sociali non si trovò l’accordo. I diretti interessati, parlano inoltre di malumori sul discorso del 1° maggio che sarebbe andato in scena il giorno successivo. In questo clima di piombo la tensione crebbe fino a sfociare in una sparatoria che nessuno è mai stato in grado di stabilire se sia partita dai Carabinieri o dai braccianti che volevano vedere riconosciuti i propri diritti. A detta dei presenti la piazza in un attimo fu sconvolta dagli spari e rimasero uccisi due uomini e feriti dodici. Ma quello che in pochi amano ricordare è che le due vittime non c’entravano assolutamente nulla con la rivolta. Quando si parla dell’eccidio di Celano, ci s’immagina sempre che le due vittime stessero manifestando a favore dei contadini, invece non fu così: entrambi si ritrovarono a passare in piazza, uno dei due a sentire le dichiarazioni della figlia, non stava nemmeno assistendo alla manifestazione, ma stava tornando da una visita di lavoro fatta da un geometra che abitava vicino la piazza. Uscendo morì per colpa di un proiettile vagante. Ancora una volta a farne le spese furono gli innocenti e non chi aveva fomentato quell’odio. La CGIL diede il proprio appoggio a una delle famiglie facendola diventare l’emblema della lotta contro i capitalisti, la DC, al contrario, prese le difese dell’altra, rappresentando la famiglia come vittima delle rivolte operaie. Le portarono in tournée per mesi, sfruttandole per la propaganda politica di una o dell’altra bandiera, ma nessuno dei due aiutò più di tanto le famiglie rimaste orfane dei propri cari.

Luco dei Marsi i contadini non parteciparono allo sciopero, anzi, si rifugiarono sopra il muraglione (la parte alta di Luco nda) sostenendo che “quando il sangue arriverà anche qua sopra, noi ci sposteremo ancora più su”. Parlando invece con un’altra vittima delle lotte contadine, questa volta dal versante Celanese, si viene a scoprire che tutto questo clima d’odio come spesso accade, aveva radici politiche. Il malumore, infatti, veniva fomentato dalla CGIL, ormai ancorata al PCI, e dalle sinistre che, ansiose di una rivincita dopo la sconfitta elettorale del 1948, avevano individuato nelle campagne disagiate di tutta l’Italia, terreno fertile per la loro propaganda. A Celano il giorno precedente alla rivolta, ci fu una riunione in piazza IV Novembre per discutere i turni di lavoro per i braccianti, ma alle 18:00 la seduta fu tolta, perché tra il rappresentante del Partito Comunista, le autorità comunali, gli esponenti della C.I.S.L. e i rappresentanti delle varie categorie sociali non si trovò l’accordo. I diretti interessati, parlano inoltre di malumori sul discorso del 1° maggio che sarebbe andato in scena il giorno successivo. In questo clima di piombo la tensione crebbe fino a sfociare in una sparatoria che nessuno è mai stato in grado di stabilire se sia partita dai Carabinieri o dai braccianti che volevano vedere riconosciuti i propri diritti. A detta dei presenti la piazza in un attimo fu sconvolta dagli spari e rimasero uccisi due uomini e feriti dodici. Ma quello che in pochi amano ricordare è che le due vittime non c’entravano assolutamente nulla con la rivolta. Quando si parla dell’eccidio di Celano, ci s’immagina sempre che le due vittime stessero manifestando a favore dei contadini, invece non fu così: entrambi si ritrovarono a passare in piazza, uno dei due a sentire le dichiarazioni della figlia, non stava nemmeno assistendo alla manifestazione, ma stava tornando da una visita di lavoro fatta da un geometra che abitava vicino la piazza. Uscendo morì per colpa di un proiettile vagante. Ancora una volta a farne le spese furono gli innocenti e non chi aveva fomentato quell’odio. La CGIL diede il proprio appoggio a una delle famiglie facendola diventare l’emblema della lotta contro i capitalisti, la DC, al contrario, prese le difese dell’altra, rappresentando la famiglia come vittima delle rivolte operaie. Le portarono in tournée per mesi, sfruttandole per la propaganda politica di una o dell’altra bandiera, ma nessuno dei due aiutò più di tanto le famiglie rimaste orfane dei propri cari.

De Gasperi, che con la Democrazia Cristiana voleva combattere il PCI e la CGIL, con parte dei fondi del Piano Marshall nel 1950 finanziò un provvedimento che avrebbe messo fine alle rivolte, la famosa legge stralcio n. 841 del 21 ottobre. Al principio il PCI aveva persino prospettato che la riassegnazione della terra avvenisse senza alcun risarcimento nei confronti dei proprietari, ma infine la DC optò per l’indennizzo dei terreni espropriati. Torlonia, secondo il contratto firmato dal Re, poteva regolarmente sfruttare le terre emerse per 99 anni ma, in seguito alle lotte, vide più saggio farsi pagare quei terreni piuttosto che utilizzarli per i pochi anni che gli rimanevano. Qui si evidenzia un altro punto fondamentale delle lotte contadine: è difficile pensare che un capitalista come Torlonia avrebbe lasciato il Fucino se non fosse stato liquidato profumatamente; è fin troppo chiaro quindi che se Torlonia andò via non lo fece solo per le proteste dei contadini (o dei braccianti che dir si voglia), bensì fu convinto grazie ad una somma che per l’epoca era semplicemente inimmaginabile per chiunque.

Dopo:

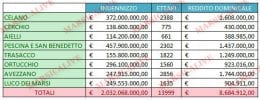

Quanto venne pagato Torlonia? Dalla gazzetta ufficiale, facendo un rapido calcolo, fu pagato circa due miliardi delle vecchie lire che, per gli anni ’50 equivalevano a una fortuna anche per uno degli uomini più ricchi d’Europa. Rimase però proprietario dello zuccherificio e del palazzo Torlonia che il PCI, nonostante non facesse parte delle terre emerse, provò a espropriare. Il Principe, prima si oppose e ne rivendicò legalmente la proprietà poi, con una mossa a sorpresa, lo regalò al comune di Avezzano.

Ma chi ci guadagnò davvero con le lotte contadine? Proprio i contadini, che facendo poco o nulla, si ritrovarono proprietari delle terre del Principe. Il motto delle rivolte era “la terra a chi la lavora” ma in realtà i braccianti (gli unici che davvero le lavoravano) non ottennero nulla dalla legge stralcio giacché questa prevedeva che le terre fossero assegnate a chi era già proprietario di almeno 100 mq di terra. E qualche bracciante luchese racconta che subito dopo, oltre al danno arrivò anche la beffa, poiché quando i braccianti lavoravano sotto i “padroncini” di Torlonia, le giornate venivano pagate secondo quando stabilito dalla legge, con differenza di tariffe tra uomini, donne e ragazzi, e con tanto di contributi versati. Si attaccava alle 8.00 e si staccava alle 17.00. Di contro, dopo la riforma agraria che i braccianti si  ritrovarono a lavorare per i contadini luchesi e trasaccani, si usciva di casa alle 6 di mattina e si rientrava alle 21.00. “Il popolo, il basso popolo ci ha rimesso a cacciare Torlonia, lui è stato dichiarato ladro per colpa di chi ha rubato ma sono stati più ladri i contadini che non Torlonia”.

ritrovarono a lavorare per i contadini luchesi e trasaccani, si usciva di casa alle 6 di mattina e si rientrava alle 21.00. “Il popolo, il basso popolo ci ha rimesso a cacciare Torlonia, lui è stato dichiarato ladro per colpa di chi ha rubato ma sono stati più ladri i contadini che non Torlonia”.

A conclusione di quanto detto fin ora, c’è un ultimo aspetto di cui non possiamo non tener conto. Il piano d’esproprio della maremma tosco-laziale riguardava quei terreni che gli ormai malvisti latifondisti possedevano ormai da anni, ma per i quali non avevano fatto nulla. Torlonia, al contrario, vantava un diritto firmato dal Re su quelle terre, in virtù di aver compiuto a proprie spese ciò che né lo stato, né nessun altro in duemila anni di storia era mai riuscito a compiere. A 65 anni da quelle lotte contadine che toccarono tutta la penisola, le opinioni di storici e studiosi sono discordi nei confronti di quella riforma. Sicuramente contribuì a migliorare le condizioni di vita delle campagne, ma non raggiunse in alcun modo gli obiettivi prefissati e, almeno in alcuni casi, si prestò a forme di clientelismo che non favorirono certo il processo di sviluppo delle campagne. In molti casi impedì all’agricoltura italiana quello sviluppo su larga scala che invece si verificò in altri paesi d’oltralpe o negli Stati Uniti.